|

|

Plinio Corrêa de Oliveira Nobleza y élites tradicionales análogas en las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana - Vol. II Revolución y Contra-Revolución en las tres Américas |

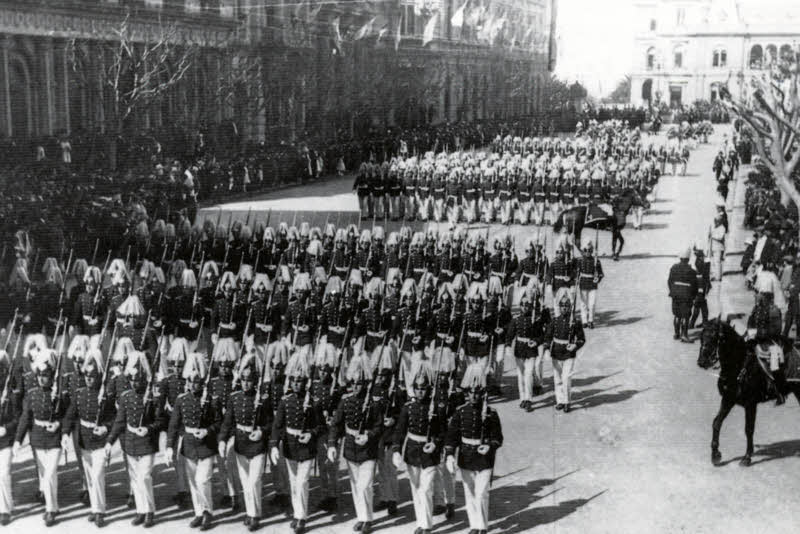

NOTAS ● El Apéndice V de la presente obra ha sido realizado, bajo la dirección del profesor Plinio Corrêa de Oliveira, por una comisión inter-TFPs de Estudios Iberoamericanos. ● El Apéndice VI fue elaborado, también bajo la dirección del profesor Plinio Corrêa de Oliveira, en 1993, por una comisión de Estudios de la TFP norteamericana. ● Algunas partes de los documentos citados han sido destacadas en negrita por el autor. ● La abreviatura PNR seguida del número de año y página corresponde a la edición de las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana publicadas por la Tipografía Políglota Vaticana en Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santitá Pió XII cuyo texto íntegro se transcribe en Documentos I del primer volumen. ● E l presente trabajo ha sido obtenido por escanner a partir de la primera edición, abril de 1995. Se agradece la indicación de errores de revisión.CAPÍTULO III- 2ª parteTras la separación de España: cambio de fisonomía, continuidad en la misión, apogeo y decadencia5. Poder político, prolongación de la hegemonía social de la élite tradicionalJunto a su indiscutida hegemonía social, las estirpes que podrían llamarse aristo-plutocráticas de Hispanoamérica conservan en los primeros 100 años de régimen republicano un poder político que prolonga naturalmente su papel rector de la sociedad. Es un vestigio de la antigua función pública de la nobleza, vista como affaire de famille: En Chile, por ejemplo, “una sola familia —la familia Errázuriz— contribuyó con cuatro presidentes y 59 parlamentarios entre 1831 y 1927. En un total de 599 diputados y senadores se contabilizaron para el mismo período la existencia de 98 conjuntos de hermanos, 61 de padres/hijos, 57 de tíos/sobrinos, 20 de primos, 12 de suegros/yernos y 32 de cuñados” [28]. Y falta aún mencionar los abuelos/nietos... Casos similares pueden apreciarse en otras naciones de Hispanoamérica. En Ecuador, tradicionales estirpes como los Flores, Cordero, Plaza, Arosemena y otras cuentan entre sus miembros con dos y hasta tres Jefes de Estado. Y lo mismo se dio con antiguas familias de Colombia, Bolivia y otros países. Así, los elementos más distinguidos de la sociedad pasan de la vida privada a la intervención directa en los asuntos de Estado, con la mayor naturalidad. Un ejemplo característico lo da el aristócrata ecuatoriano Jacinto Jijón y Caamaño, descendiente del hidalgo criollo Miguel de Jijón León, instituido Conde de Casa Jijón en el siglo XVIII. Católico convicto, antiliberal y anticomunista, propietario de haciendas, bancos e industrias, el joven Jacinto Jijón vivía entregado a sus actividades privadas, la gestión de sus bienes y las investigaciones arqueológicas, por las cuales alcanzó gran renombre. Hasta que en 1924, cuando contaba 33 años de edad, decide insurgirse contra el gobierno liberal y queda “convertido, súbitamente, de sabio investigador en activo revolucionario”, al capitanear el movimiento armado conocido como Revolución Restauradora. Desde entonces se convierte en un personaje eminente de la vida pública de su país, siendo elegido Senador, alcalde de Quito y candidato presidencial conservador [29]. Con sus naturales variantes, el fenómeno se reprodujo en todo el Continente. En Colombia, dice el especialista Alvaro Echeverry Uruburu, “desde sus orígenes en el siglo pasado, la élite económica [que en el país se ha entrelazado con la aristocracia tradicional] ha suministrado los cuadros de le élite política”. Cita el siguiente testimonio de un colombianista norteamericano, Vernon Lee Fluharty: “La mayoría de los colombianos de clase alta se dedica a la política como forma de vida. Es la gran raison d'étre, l’idée maitresse de la existencia olímpica colombiana” [30]. 6. Entrelazamiento de las clases tradicionales de HispanoaméricaPor otro lado, siempre hubo una fuerte interrelación entre las élites tradicionales de los varios países hispanoamericanos. Debido a ello, en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, no fue raro que miembros de la clase dirigente de un país ejercieran funciones de gobierno o altos cargos públicos en otro, tal como solía ocurrir con miembros de la alta nobleza en la Europa monárquica.

Sobre todo en los convulsionados días de la independencia, algunos patricios hispanoamericanos llegaron a detentar el mando supremo en porciones del disuelto imperio español bien distantes de sus patrias. El hidalgo rioplatense Don Manuel Blanco Encalada, por ejemplo, fue Presidente de Chile y posteriormente Ministro de Marina de este país; el prócer venezolano general Juan José Flórez llegó a presidente del Ecuador, y allí fundó la rama local de su familia. Esa permeabilidad política fue especialmente notable en Centroamérica, favorecida por vínculos de parentesco que —por encima de las nuevas fronteras nacionales más o menos artificialmente trazadas— mantenían la unión entre las varias élites de la región. El sociólogo Samuel Stone nota que “gran número de gobernantes centroamericanos han sido parientes entre sí”, y que no pocos de ellos gobernaron países que no eran los suyos. Los guatemaltecos Manuel José y Pedro José Arce Fagoaga, por ejemplo, fueron presidentes de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la república de El Salvador, respectivamente; otros hermanos guatemaltecos, Simón y Doroteo Vasconcelos, ejercieron la presidencia, el primero de su país y el segundo de El Salvador; un costarricense, Joaquín E. Guzmán Ugalde, fue también presidente de El Salvador, mientras que su compatriota Pedro Zeledón fue Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Es muy notable el caso del guatemalteco Lorenzo Montúfar, quien ejerció cargos públicos en tres países: diputado y candidato presidencial en Guatemala, representante diplomático por El Salvador y Costa Rica, magistrado de la Corte Suprema de Justicia en este último país. Los presidentes Evaristo Carazo Aranda, de Nicaragua, y Policarpo Bonilla Vázquez, de Honduras, por su parte, eran de origen costarricense. Stone agrega que podría mencionar más casos, pero que los referidos ya “bastan para demostrar la existencia de la gran clase dirigente o familia centroamericana” [31].

7. La “dinastía de conquistadores” costarricense, notable ejemplo de perduración de una éliteTal vez el país donde la influencia política de las élites surgidas en tiempos coloniales se haya hecho sentir con mayor vigor y continuidad durante la fase republicana es Costa Rica. En esa pequeña y simpática nación de Centroamérica, la emancipación de España fue prácticamente decidida por un consejo de familia; pues como señala el mismo Samuel Stone, “de los veintiocho signatarios del Acta de la Independencia que tomaron posesión de la nueva República, veintitrés estaban emparentados como hermanos y primos, o como padres, hijos y nietos” y todos ellos “descendían de conquistadores e hidalgos” [32]. Por otro lado “un análisis genealógico de las familias de los primeros conquistadores pone gráficamente de manifiesto la existencia de la clase y su importancia política desde la Conquista. Así, del conquistador Juan Vázquez de Coronado, por ejemplo, descienden aproximadamente 300 diputados y 29 presidentes; de Antonio de Acosta Arévalo, 140 diputados y 25 presidentes, y existen numerosas uniones entre descendientes de ambas familias. De sólo tres de estas familias han salido 33 de los 44 presidentes de la República, y el grado de endogamia es tan elevado que muchos de ellos tienen vínculos de parentesco con las tres. Asimismo, las tres cuartas partes de los diputados proceden de una docena de las mismas familias estudiadas” [33]. Más notable es el caso de otro conquistador, Cristóbal de Alfaro, de quien descienden “todos los presidentes (con una sola excepción) desde la Independencia” [34]. A pesar del lisonjero nombre que le diera el mismo Colón, Costa Rica de Veragua, durante sus primeros 300 años de existencia —hasta mediados del siglo XIX— el territorio vegetó en la pobreza, debido sobre todo a las desventajas económicas y administrativas a que estuvo sujeto en relación a Guatemala, y se mantuvo relativamente aislado. Su clase dirigente, descendiente de “una docena de familias” establecidas desde la Conquista, decayó no sólo económica, sino también religiosa y moralmente: empalidecido el sentido de su misión ejemplar, frecuentes escándalos morales caracterizaron un pronunciado relajamiento de costumbres que alcanzó al mismo clero [35]. Pero hacia mediados del siglo XIX, con la apertura de mercados para el café, llega la prosperidad y con ésta el refinamiento, en un proceso que se hizo clásico en toda América Latina: “el descubrimiento del mundo exterior por la élite... tuvo por efecto dar una nueva orientación a los valores tradicionales, y fue así como llegaron elementos de cultura europea (entonces influenciada a fondo por el reflorecimiento católico) a esta sociedad de nuevos ricos (...). Los cafetaleros adquirieron poco a poco un estilo de vida acomodado, refinado, comparable en cierta medida al estilo de vida del Gentleman Farmer” [36]. Ese proceso ascensional fue estimulado por la incorporación a dicha clase de nuevos elementos venidos de Europa (sobre todo alemanes, algunos de ellos nobles), y llega a su apogeo con la edificación del magnífico Teatro Nacional, “orgullo de San José e imitación de la Ópera de París” [37]. Aquellos descendientes de los héroes de la Conquista se convierten así, hacia el último tercio del siglo XIX, al igual que los “barones del café” brasileños, en exponentes de una élite tradicional que contaba ya con más de 300 años. El prestigio de que gozaron —y aún gozan en parte— esos cafetaleros se debió a que la mayoría de ellos dirigía personalmente sus plantaciones a la manera patriarcal, haciéndose acreedores del respeto y el afecto de sus subordinados; y a que la riqueza que produjeron contribuyó extraordinariamente, no sólo a la prosperidad general —Costa Rica se transformó en una de las naciones más desarrolladas y cultas de Centroamérica— sino a la elevación cultural y social de toda la nación [38]. Ese prestigio explica la perduración de la clase durante casi veinte generaciones: “son raros —pondera Stone— los ejemplos de un grupo de familias que dirige a una sociedad durante tanto tiempo” [39].

C — Gérmenes de decadencia revolucionaria — El talón de Aquiles de la aristocracia hispanoamericanaSobre importantes sectores de esa élite al mismo tiempo tan poderosa, tan una y tan variada, en cierto momento comenzaron a actuar sin embargo, progresivamente, nuevas influencias revolucionarias susceptibles de apartarla de su misión esencial, la consagración al bien público. 8. La élite inducida a abdicar de sus deberes, en dos etapasNo faltaron en esas aristocracias elementos desencaminados que adhirieron explícitamente a las doctrinas igualitarias del marxismo y congéneres. Pero constituyeron una ínfima minoría.En la gran mayoría de los casos, el germen de decadencia que se instaló en nuestro siglo en las clases altas se debió a la contaminación del espíritu de la Revolución anticristiana, en su versión que podría denominarse hollywoodiana. Los cataclismos políticos de la Primera Guerra Mundial acarrearon el fin de los Imperios Centrales europeos (Austria-Hungría y Alemania), así como del Imperio de los Romanov en Rusia, suplantado por el primer estado comunista del mundo, la URSS. Ese derrocamiento de las mayores monarquías de Europa, y el torbellino social que le sucedió, trajeron aparejado para las clases nobles un profundo cuestionamiento de su misma razón de ser; porque el firmamento político-cultural de Occidente pasaba a ser dominado por un nuevo astro, la democracia igualitaria norteamericana con su estilo de vida propio, el american way of life (o mejor, la caricatura cinematográfica de éste, pues el espíritu tradicional sobrevive en los Estados Unidos con notable vitalidad). Desde entonces, tal como la nobleza europea, las élites hispanoamericanas estuvieron sujetas a la influencia deletérea de la revolución cultural hollywoodiana, fundamentalmente antiaristocrática y en el fondo proletarizante, cuya extravagancia y vulgaridad avasalladoras pusieron en entredicho todos los cánones tradicionales de modos de ser, de sentir y de vivir [40]. Y con el culto a la espontaneidad estilo jolly good fellow que así se introducía, viejos padrones de seriedad de pensamiento esencialmente virtuosos, como el claro sentido del bien y del mal o el hábito de prever las consecuencias próximas y remotas de todas los hechos según su orden de importancia, así como la distinción de maneras y de trato, el espíritu de jerarquía y el sentido de las conveniencias, fueron siendo sustituidos por una creciente irreflexión y superficialidad de espíritu, que se tradujo en un inmediatismo optimista y despreocupado, fundamentalmente imprevisor. El plato de lentejas ofrecido a cambio de esta renuncia a la vida de reflexión temperante fueron las nuevas formas de placer que el american way of life introducía: la sensación súper-intensa, el aturdimiento, el goce frenético —como el que brindaba la nueva manía de la velocidad—, seguidos de formas de relax también paroxísticas, consideradas tanto más plenas cuanto más se aproximasen del estado de completa inercia física y mental. La idolatría del week end, por ejemplo, se debió a que éste ofrecía ambos extremos opuestos de placer desconectado de cualquier preocupación seria. La influencia de estos nuevos modos de ser sobre el espíritu de incontables miembros de la élite determinó una desviación —nacida del deseo de evitar el esfuerzo y la lucha, y por lo tanto sintomática de su decadencia— que en general siguió dos etapas: a) primero, un progresivo desinterés por el bien común, haciéndolas volcarse con creciente exclusivismo hacia el bien particular, perseguido de forma cada vez más inmediatista; b) el paso siguiente fue, en muchos casos, una renuncia al propio bien particular, una abdicación de legítimos e inalienables derechos, so pretexto de “evitar males mayores” tales como convulsiones sociales o revoluciones cruentas, eterno espantajo agitado por el chantajismo izquierdista. O sea, se buscó —y no puede negarse que en buena medida se logró infundir en las categorías superiores de la sociedad un comodismo que las hiciese dar la espalda a los deberes de su condición. Y esto constituyó por excelencia un germen revolucionario instalado en las almas; porque la Revolución nace de una posición metafísica ante la vida, el sueño de una existencia terrena sin la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo; y excluye por lo tanto cualquier noción de deber, de obligaciones de estado, de sacrificio a un ideal superior [41]. 9. Radiografía de una inexorable decadenciaLos resultados de esas influencias revolucionarias fueron desiguales. En su conjunto, las clases tradicionales hispanoamericanas adoptaron una actitud más o menos generalizada de omisión frente a procesos desestabilizadores que afectaban a fondo su situación, tales como la industrialización desenfrenada e inorgánica, el crecimiento descontrolado de las grandes ciudades, la consecuente masificación de la sociedad, el avance del igualitarismo y de la vulgaridad e inmoralidad propagadas por la cultura hollywoodiana, etc. Pero algunos aspectos de esa deterioración variaron bastante de acuerdo a la situación peculiar de cada país. En naciones como Chile y Perú, por ejemplo, desde comienzos de nuestro siglo se venía produciendo una gradual disociación entre la élite tradicional y la res militaris, mientras ganaba terreno en las clases altas una concepción de la vida basada en el mito sentimental de que todas las divergencias resultan de meros equívocos, porque todos los hombres son fundamentalmente buenos; y por eso cualquier adversario, por peor que sea, puede ser desmovilizado si se le trata con amabilidades y sonrisas, y siempre puede llegarse con él a composiciones y acuerdos que de antemano se presume que honrará sinceramente. A esta ilusión debe agregarse, en ambos países, un misterioso complejo de culpa que en los años sesenta tomó cuenta de muchos elementos de sus clases superiores, llevándolos a formarse la idea de que su alta posición social era la causa de todos los males, reales o imaginarios, que afectaban a las clases humildes. Ese estado de ánimo les fue infundido sobre todo por la llamada izquierda católica, que cobra gran notoriedad después del Concilio Vaticano II (1962-1965). Aprovechándose de la tradicional influencia de la Iglesia sobre las élites, dicha corriente enquistada en medios eclesiásticos preparó el terreno para las concesiones catastróficas ante el reformismo socialista y confiscatorio de Frei y Allende en Chile, y de Velasco Alvarado en Perú [42]. El gobierno de minoría marxista de Salvador Allende asciende al poder en 1970 gracias a la colaboración del Episcopado chileno y de la Democracia Cristiana [43]; poco antes (1969), en el Perú, la nefasta dictadura del general Velasco Alvarado, también apoyada por eclesiásticos progresistas, había decretado la confiscación de haciendas y empresas agro-industriales, ejecutada arrolladora e implacablemente (un decreto de la época hasta castigaba con penas de prisión el mero hecho de criticar públicamente la ley de Reforma Agraria). Salvo excepciones tan honrosas como contadas, los propietarios de ambos países se dejan expoliar de sus patrimonios familiares, a veces centenarios, con espantosa facilidad, sin articular resistencia. Gran número de ellos emigran con sus familias. Tal como la plácida ciudad suiza de Coblenza, a orillas del lago Lehmann, había sido el abrigo de los aristócratas prófugos de la Revolución Francesa, placenteras ciudades como Los Ángeles, Miami, Madrid o Buenos Aires se transforman en asilos de esos nuevos émigrés andinos, que allí reproducen la misma vida de superficialidad y lamentaciones estériles de los nobles prófugos del Ancien Régime, sus remotos antecesores en el infortunio. Mientras tanto, toda la estructura económica y social de sus naciones entra en colapso [44]. En Argentina la élite tradicional, aunque conservó el aprecio por la condición militar, llevando a muchos de sus miembros hasta la alta oficialidad, fue sin embargo extrañamente inducida a desinteresarse del acontecer político y a volcarse en la exclusiva fruición de la vida privada y social. Un efecto de ello fue haber dejado el campo libre al demagogo Juan D. Perón (1945-1955). Este no tardó en insuflar en sus descamisados el odio de clases contra la aristocracia rural, a la que despectivamente llamaba oligarquía vacuna, mientras se aplicaba afanosamente a cercenar derechos y degradar el tono general de la vida. Característica del olimpismo de las clases altas frente a esa demagogia social-populista que todo lo invadía como una marea sucia, fue la frívola frase atribuida a una distinguida señora porteña de la época: si viene el comunismo me voy a la estancia... En Colombia, sujeta al promediar el siglo a una intensa presión agro-reformista, sectores de la élite rural se muestran sorprendentemente insensibles no sólo a los principios que fundamentan legítimos derechos amenazados, sino también a sus propios intereses. Esa actitud mórbida está condensada en la consigna capitulacionista ceder para no perder, que en 1960 el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Luis Guillermo Echeverry, lanzó con desconcertante claridad: “Es preciso ceder para no perderlo todo (...) Debemos mirar la reforma agraria como medio de quitarle todo valor a la propaganda comunista” [45]. Lo que equivalía a decir: para neutralizar el comunismo, hagamos nosotros mismos las reformas comunistas... Análogo fenómeno —pero a veces con singulares diferencias de forma— ocurrió con ciertas élites centroamericanas que, con una ingenuidad frecuente en las clases altas que empiezan a decaer, apoyaron la elección de gobiernos socializantes —bajo la benévola aprobación de la izquierda católica— que después les daban la espalda y emprendían reformas hacia un welfare state pesadamente burocrático e igualitario, financiado con elevados impuestos a la propiedad. 10. Paralelismos entre el proceso de “autodemolición” de la Iglesia y el de las élites tradicionalesSe diría así que, en épocas y circunstancias diversas, un pesado sopor o un enigmático fatalismo paralizó, en no pocos elementos de las antiguas aristocracias y élites análogas de América española, la capacidad de ver, juzgar y movilizarse de modo inteligente y eficaz contra la ofensiva niveladora social, política y cultural de nuestros días. Más aún, la despreocupación, la liviandad, y en ciertos casos la pasmosa inercia con que sectores de esa clase dirigente enfrentan la pérdida de poder e influencia acarreada por dicha ofensiva (así como su inevitable secuela, que es la disgregación de todo el edificio social), tiene mucho parecido con aquel terrible y misterioso proceso de “autodemolición” que, al decir de Paulo VI, afecta a la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II [46]. Expresivo símbolo de esa autodemolición es la manera como en tantas ciudades hispanoamericanas, a mediados del siglo se comienzan a derribar los palacios y mansiones que hasta el fin de la Belle Époque habían sido el orgullo de la élite tradicional, y sus ocupantes se trasladan a apartamentos o casas de gusto moderno (lo cual por cierto está bastante lejos de significar buen gusto). Lo mismo ocurre con familias que durante generaciones habían habitado históricos solares en el centro de ciudades coloniales como Lima o Quito. Para esta brusca mudanza del palacete al bungalow, de la gran casa solariega al apartamento en comunidad, se aducen varias razones: la crisis económica, la partición de herencias, la meteórica revalorización de los terrenos, los problemas de servicio doméstico, etc. Paralelamente se hacen circular frases de efecto tales como small is beautiful, para exaltar las presuntas “ventajas” de esa decadencia, y así evitar que sus pacientes la noten; pues ello les podría acarrear incómodos conflictos de alma, llevándolos a explicitar el móvil profundo que los impelía a abandonar sus lujosas residencias. Ese móvil era el deseo inconfesado de adaptarse a la Revolución niveladora. La monumentalidad y grandeza de aquellas mansiones de la Belle Époque hispanoamericana resultaba incompatible con la simplificación y trivialidad que invadían todos los aspectos de la vida. La simetría de sus fachadas y de su disposición interna, así como la rigurosa coherencia de sus elementos constructivos dentro de estilos tradicionales consagrados, reflejaban una actitud de fiel adhesión a reglas de estética perennes, insoportable para la extravagancia e inestabilidad que tendía a generalizarse. Su elegancia de líneas, su belleza, lujo y categoría, eran proporcionadas a personas nobles de espíritu —para quienes el deleite de la vida está en admirar, respetar y servir aquello que es superior a cualquier título— y no a cultivadores de la sensación y de una espontaneidad relajada y degradante. Sus espléndidos salones donde rutilan arañas con pendientes de cristal de Baccarat o soberbios trumeaux con espejos de cristales bisela-dos, cuyas paredes son revestidas con damascos y brocados, o con magníficas boisseries en roble de Eslavonia o caoba; su mobiliario de piezas firmadas por famosos artesanos de París, con estupendos acabados en marquetería, incrustaciones en marfil y madre-perla, ornatos en bronce, cubiertas en mármoles, etc., el cual incluye sofás y sillones revestidos de tapicerías de Bruselas o florentinas; sus cortinajes en terciopelo o en brillantes sedas, complementados por evocativos biombos de China que separan, sin aislarlos, ambientes de un mismo salón; sus pisos, unos de roble europeo o de maderas de ley americanas, otros de relucientes mármoles y granitos, todos cubiertos de alfombras de Persia, de Cachemira o de Ankara; sus paredes que exhiben valiosas pinturas —a veces de célebres artistas— exponentes de todas las escuelas europeas y americanas, así como grandes tapices de Gobelin o de Aranjuez; sus majestuosas chimeneas coronadas por algún blasón heráldico o el retrato de un gran antepasado; sus colecciones de platería, de piezas de porcelana y marfil, sus esculturas o solemnes jarrones de Sévres que adornan paredes, chimeneas, nichos y rincones; todo ese décor elevado y fastuoso resultaba absolutamente inconciliable con la estridente civilización del jazz y del rock'n roll, del blue jean y del nylon, de la fórmica y de la luz de neón, del aluminio y del envase descartable, del hot dog y de la Coca-Cola. En suma, en su severa imponencia, siempre contrarrestada por una encantadora y por así decir sonriente amenidad, aquellos palacios y solares reflejaban el equilibrio de alma católico que había dado origen a sus estilos decorativos. Y eran también símbolos de un modo de ser eminentemente aristocrático, propio de una sociedad que se orienta hacia lo elevado, inmutable y perfecto. Por eso mismo, no sólo eran inconciliables con el nuevo espíritu, sino que la coexistencia de ambos resultaba imposible: la prevalencia de uno significaba forzosamente la desaparición del otro. Ahora bien, como el american way of life estaba en su apogeo, y un soplo publicitario universal lo hacía aparecer como la propia encarnación del futuro, mantenerse fiel a los estilos de vida tradicionales hubiera significado el doloroso esfuerzo de tener que remar contra la corriente universal. Lo más fácil y cómodo era dejarse llevar por ésta. Tal fue, y no otra, la razón de fondo por la cual aquellos espléndidos edificios fueron derribados. Pero al demolerlos, la élite tradicional comenzaba a demolerse a sí misma. * * * Ampliando esta visión sobre asunto de tanta importancia, es necesario señalar que las transformaciones análogas sufridas por todos los países de civilización y cultura occidentales —incluyendo los simples enclaves que éstos mantenían en tierras no impregnadas de los modos de vida de Occidente—, fueron meras réplicas de lo que en tal sentido ocurría en las naciones consideradas paradigmáticas de esa inmensa evolución. Para no citar sino un ejemplo, baste mencionar que casi por todas partes, la imprevisión soñolienta y acomodaticia de las élites ante las transformaciones que las iban destruyendo fue uno de los factores más activos del derrocamiento de todo cuanto constituía su base, su apoyo y su esplendor. En suma, aunque los efectos de ese absentismo comodista en Hispanoamérica se hayan hecho sentir de modo bastante desigual según el país, puede decirse que ése ha sido, en nuestro siglo, el principal punto vulnerable, el talón de Aquiles de sus élites tradicionales, y la principal amenaza a su supervivencia. 11. En una realidad bivalente, nostalgias del pasado, esperanzas para el futuroCon todo, ese cuadro de decadencia es bivalente. Sin duda subsiste, tanto en los mejores elementos de las clases altas, como en los de otras categorías que a algún título pueden considerarse élites en Hispanoamérica, un luminoso recuerdo y una difusa nostalgia de aquella nota católica y aristocrática que en otros tiempos dio fundamento, en todos los países iberoamericanos, a justas expectativas de grandeza nacional y continental. El abismal contraste entre esa memoria viva del pasado y la inmensa crisis contemporánea hace emerger cada vez más, en la sanior pars de las élites hispanoamericanas, ciertos impulsos y aspiraciones de alma, en los cuales se manifiesta un deseo de reasumir plenamente en nuestros días su misión providencial. Y ese deseo es avivado en muchos por una esperanza, con algo de discreta intuición —a la cual parece no ser ajena la gracia de Dios— de que de la confusión presente nacerán ocasiones inéditas para el fiel ejercicio de esa misión, y para restablecer en su más amplia vigencia un orden en el cual la Nobleza y las élites análogas puedan desempeñar plenamente, para el bien común de la sociedad, el papel que por el orden natural de las cosas les corresponde. Sin duda el mejor efecto, de estos comentarios a la doctrina de Pío XII sobre la nobleza, radica en avivar ese recuerdo, estimular ese deseo, y encender para los días actuales esa noble esperanza.

NOTAS[28] José Joaquín BRUNNER, Cultura y crisis de hegemonías, in José J. BRUNNER y Gonzalo CATALÁN, op. cit. p. 26. [29] Xavier MICHELENA AYALA, Lectura contemporánea de Jacinto Jijón y Caamaño, in “Boletín Bibliográfico de la Biblioteca del Banco Central del Ecuador”, Ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito, nº 101, 1990, pp. 7 ss. [30] Álvaro ECHEVERRI URUBURU, Élites y proceso político en Colombia (1950-1978) — Una democracia principesca y endogámica, Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, Bogotá, 1986, p. 101. [31] Cfr. Samuel STONE, El legado..., pp. 23-24. [32] Ídem, p. 202. [33] Ídem, La dinastía..., p. 40. [34] Ídem, El legado..., p. 27. [35] Ídem, La dinastía..., pp. 112 a 114. [36] Ídem, p. 120 (destaque en el original). [37] Ídem, El legado..., p. 206 e ídem, La dinastía..., p. 120, inaugurado en 1897. [38] Cfr. ídem, La dinastía..., p. 100. [39] Ídem, p. 52. [40] Sea notado de paso que el nexo entre la revolución hollywoodiana y el socialismo no se restringe al campo cultural, a los estilos y modos de ser igualitarios, sino que se extiende al terreno sociopolítico. En efecto, todas las reformas agrarias socialistas y confiscatorias de Hispanoamérica —desde la primera de ellas, ocurrida en México entre 1915 y 1940, hasta la más reciente, implantada en El Salvador desde 1980— fueron impulsadas por instigación de gobiernos norteamericanos; ya sea mediante presión directa sobre el país afectado (como en los casos de Bolivia y El Salvador), ya indirectamente, por ejemplo a través de programas de desarrollo como la Alianza para el Progreso del malogrado presidente John F. Kennedy, que expresamente subordinaba la concesión de créditos a la socialización del campo, es decir, a la confiscación de propiedades agrícolas y consiguiente liquidación de la élite rural. [41] Cfr. Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA, Revolución y Contra-Revolución, Parte I, Capítulos VII, XI y XII. [42] Desde hace algún tiempo, elementos de la intelligentsia izquierdista hispanoamericana ya no ocultan que las alegadas causales socio-económicas de la Reforma Agraria —por ejemplo la “pobreza”, el “hambre”, etc.— eran meros pretextos, y que el verdadero propósito de ésta era herir de muerte a la élite tradicional y acabar con su estilo de vida y su ejemplaridad social. Este propósito, por lo demás, ya había sido denunciado por el profesor Plinio Corrêa de Oliveira en su obra Reforma Agraria, Cuestión de Conciencia, escrita en 1960 y ampliamente difundida en varios países del Continente y en España. Sobre la Reforma Agraria chilena, iniciada en 1966 por el presidente demócrata cristiano E. Frei, el ya citado Gonzalo Catalán sostiene que su puesta en marcha “hacía presuponer la pronta extinción del latifundio” en todo el país, lo cual acarrearía no sólo la quiebra de “un grupo social completo” —la élite terrateniente— sino también la desaparición de “una cierta manera de ser caballero y de vivir en la ciudad”, que dicha clase había cultivado secularmente, y que constituía una barrera a la proletarización revolucionaria (Cfr. José Joaquín BRUNNER, La Universidad Católica de Chile y la cultura nacional en los años 60. El tradicionalismo católico y el movimiento estudiantil, in José J. BRUNNER y Gonzalo CATALÁN, op. cit., p. 331). Ello explica que el cerebro de la Reforma Agraria en Chile, el ideólogo procastrista Jacques Chonchol, sostuviese que tal reforma sólo podría ser eficaz si fuese “rápida, drástica y masiva”: porque se la concebía como instrumento de esa revolución preponderantemente socio-cultural, apuntada a acabar de una sola vez con la élite tradicional y con la influencia moral que sus elementos más salientes ejercían sobre el resto de la sociedad, a través de esa manera de ser caballero que tanto los asemejaba a la figura del noble territorial. [43] Sobre la responsabilidad de la Jerarquía eclesiástica chilena y de la Democracia Cristiana en la ascensión y manutención del régimen marxista de Allende, ver: SOCIEDAD CHILENA DE DEFENSA DE LA TRADICIÓN, FAMILIA Y PROPIEDAD, La Iglesia del Silencio en Chile —La TFP proclama la verdad entera, Madrid 1976. Editorial Femando III el Santo. [44] Chile se libró del comunismo tres años después de la subida de Allende al poder, mediante un pronunciamiento militar; pero tardó más de una década para restablecerse de la devastación económico-social causada por el régimen marxista. El Perú, por su parte, sujeto hasta hace poco tiempo a las draconianas leyes velasquistas, no ha conseguido sino iniciar su recuperación. Esta dificultad es harto explicable. Los regímenes de corte socialista y demagógico, al mutilar el derecho de propiedad privada no sólo privan a las clases tradicionales de sus condiciones de sobrevivencia, sino que impiden el natural surgimiento de nuevas élites análogas; y en lugar de éstas emergen de la obscuridad dos tipos de advenedizos: los revolucionarios utopistas, obnubilados por sus pruritos ideológicos, y los oportunistas sin otra ley que su resentimiento y su codicia. La recomposición del tejido social, siempre lenta y penosa, sólo puede comenzar cuando desaparece por entero la asfixiante legislación socialista, así como sus efectos psicológicos atrofiantes de la personalidad individual. [45] Entrevista a “El Espectador” del 7-XI-1960, apud Alvaro ECHEVERRI URUBURU, op. cit., p. 202. [46] Cfr. Discurso al Pontificio Seminario Lombardo, 7/XII/1968, in Insegnamenti di Paolo VI, Tipografía Poliglotta Vaticana, vol. VI, p. 1188. |

||||||||||