|

Plinio Corrêa de Oliveira

La douceur de vivre dans les rapports sociaux

Catolicismo, N. 147, Mars 1963 |

|

|

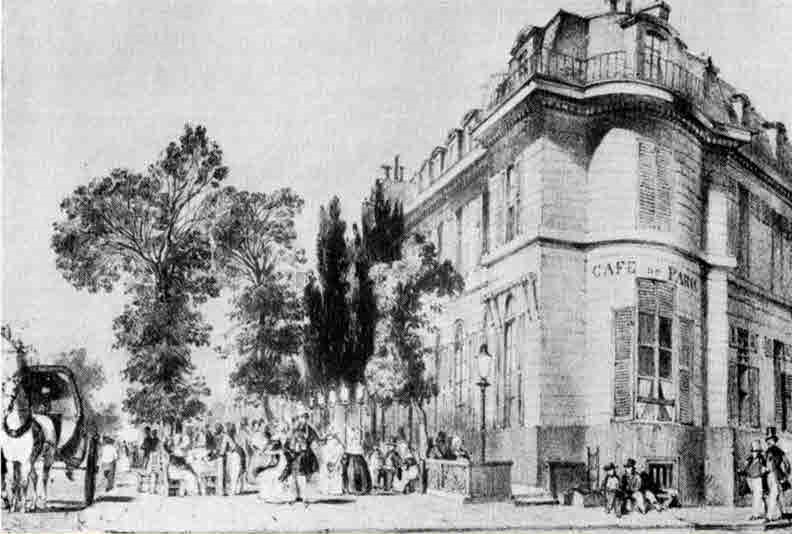

Les vieux magazines sont souvent très charmants. Cela est vrai même lorsque ce qui nous revient ne sont que des pages volantes non datées qui nous donnent un aperçu du passé lointain. L'Illustration, un journal parisien du siècle dernier, a publié un article intitulé « Les habitués du café Valois », écrit par A. de Belloy, dont la mémoire s'est effacée avec le temps. Quand était-il écrit ? L'article ne nous fournit que les éléments les plus vagues : entre les années 1860-1870. En tout état de cause, ils ont le mérite d’évoquer pour le lecteur contemporain certaines valeurs de la convivence sociale des anciens. Des valeurs qui ont de plus en plus disparu au fur et à mesure de l'apparition des grandes villes au siècle dernier et dont il ne reste que de vestiges parmi le grand public des Babels actuels en béton, acier et asphalte. C'étaient des valeurs précieuses qui donnaient une chaleur humaine aux relations sociales et qui découlaient du fait que la civilisation d'antan était davantage centrée sur le bien-être de l'âme que sur celui du corps. Mais, après, cela a changé alors que le matérialisme façonnait de plus en plus les coutumes et les institutions. Nous citerons ici abondamment l'article susmentionné pour encourager une réaction contre cette dégradation qui fait souffrir tant de nobles esprits et étouffe douloureusement de nombreuses initiatives saines. Après avoir évoqué l'ambiance pittoresque des cafés parisiens du deuxième quart du XIXe siècle, dont certains constituaient des centres d'une vie sociale raffinée alors que d'autres affichaient une riche effervescence idéologique, l'auteur déplore qu'ils aient été remplacés par de nouveaux cafés, d’un luxe lourd et banal, sans aucune expression sauf l'atmosphère d'un établissement dont les clients ne pensent qu'à manger et à boire et dont les propriétaires ne pensent qu'à gagner de l'argent. En contrepartie de cette ambiance matérialisée, cet article évoque les personnages pittoresques, comme le Commendeur Odoard de La Fère et le Marquis de N., « piliers » du Café Valois, et les relations profondément affables et rassurantes qui étaient fréquentes dans les cafés de jadis. Ce qui s’est passé entre le Chevalier de Lautrec et le propriétaire du Café Valois pendant la Révolution française illustre fidèlement la douceur de vivre qu’entretenait l’ambiance du café. Dorénavant, la parole est avec M. de Belloy.

Adieu donc, paniers, vendanges sont faites ! Adieu le bon vieux temps ! adieu la bonne mine d'hôte, l'accueil souriant et respectueux des garçons ! adieu ces entrées solennelles qu'on venait voir par curiosité ! celle entre autres du commandeur Odoard de la Fère, un digne pilier du Café Valois ! À midi précis, le canon du Palais-Royal l'annonçait ; il apparaissait sur le seuil et s'y arrêtait un moment, promenant dans la salle un regard doux et assuré, et comme rentrant avec volupté dans la possession de ses habitudes ; la droite fermement appuyée sur sa canne - un jonc à pomme de porcelaine blanche et bleue, - il rejetait d'un revers de la gauche son vieux manteau brun passé de couleur, au collet de vison pelé. Mais ne souriez pas ; jamais manteau semé d'abeilles ou de fleurs de lis d'or ne fut écarté avec un tel geste. On avait vu Talma l'étudier furtivement ; mais, le pauvre homme, il n'était pas né commandeur ! Le manteau écarté, - c'était comme un signal, - Pierre, un garçon, d'un ton respectueux et d'une voix de bassetaille, prononçait gravement les paroles suivantes : - Le commandeur Odoard de la Fère : le chocolat à la crème ordinaire. Et un autre garçon renvoyait aux cuisines la formule sacramentelle : - Le commandeur Odoard de la Fère : le chocolat à la crème ordinaire. Le commandeur s'avançait alors vers le fond de la salle sans encore saluer personne, mais en adressant à chacun de nous un regard qui semblait nous dire : - Messieurs, les dames avant tout. Arrivé en face et tout près du comptoir, il en saluait la divinité, et aussitôt la bonne et jolie petite Henriette détachait d'un bouquet placé à côté d'elle une fleur que le commandeur arborait galamment à sa boutonnière ; puis, après quelques mots - toujours les mêmes - échangés avec la petite, il se plaçait à une table, ou, pour mieux dire, à sa table à lui, à la table du commandeur ; et là, après nous avoir tous réjouis d'un signe de tête amical, il commençait à savourer le chocolat à la crème ordinaire, c'est-à-dire une tasse de chocolat dans laquelle on lui versait la partie de crème montée à la surface d'une casserole de lait bouillant. Et qu'on ne se figure pas que ces petites attentions délicates fussent le privilège du seul commandeur Odoard : chacun de ses contemporains était gâté de même ou d'une façon analogue. Ainsi le marquis de Rivarol (frère aîné de l'écrivain), qui aimait le moka pur, sans mélange de martinique, avait sa cafetière à part. Le baron de Jonzac, qui avait passé à Londres tout le temps de l'émigration, ayant vanté un jour les sandwiches et les muffins de son hôtesse de Hay-Market; il en trouva le lendemain de toutes pareilles sur le plateau où son thé lui était servi, et ce fut chaque jour de même. Le chevalier d'Aï, à sa collation qu'il faisait vers trois heures, trempait une biscotte de Marseille dans une émulsion d'amandes de noisettes. Les noisettes étaient pilées dans un petit mortier d'agate, avec un pilon de bois de santal délicatement ouvragé. Le chevalier, au reste, avait fourni ces ustensiles, qui ne servaient jamais que pour lui seul.

Enfin l'excellent et aimable marquis de N., qui n'était pas, comme il disait, dans les vainqueurs, faisait mettre en réserve deux des quatre morceaux de sucre qu'on lui servait avec son café au lait du matin. On les lui rapportait dans la soirée avec un verre, une carafe d'eau et un flacon de fleur d'oranger. Son amour-propre était ainsi sauvé aux yeux de tout le monde : Il consommait. Seulement, chose étrange, et que lui-même ne remarqua jamais, étant d'une distraction inimaginable, les deux morceaux de sucre étaient toujours plus gros le soir que le matin, et d'une façon si notable, qu'ils en pesaient bien au moins trois. Ce prodige était l'œuvre d'une bonne fée que nous avons montrée tout à l'heure en passant, la fille de la maison, la demoiselle de comptoir, la bonne et dodue Henriette, dont tous, jeunes et vieux, nous étions plus ou moins férus, en tout bien tout honneur, comme vous aimez à le croire. Et que d'autres charmantes ruses n'avait-elle pas dans son sac, pour procurer de petites douceurs à ces clients pauvres et fiers, dont il fallait éviter avant tout de blesser la délicatesse ! De sa bonté, on aurait dit une malice retournée ; elle était bienfaisante avec espièglerie. Voici encore un de ces tours : - Je vous jure, monsieur le marquis, que vous m'avez payé votre note mardi dernier. - Moi, je vous ai payé ma note ? Voilà qui est fort, par exemple ! - Oui, monsieur le marquis, mardi dernier avec votre café. - Mais vous rêvez, ma chère enfant : mardi dernier, je n'avais pas ... enfin je sais ce que je dis. - Alors, moi, je ne le sais pas ? Merci du compliment !!Heureusement, voici mon livre qui fait foi, et voyez, monsieur le marquis, votre nom y est effacé. Qu'avez-vous à dire à cela ? - J'ai à dire, j'ai à dire que vous me croyez en enfance, et que je suis moralement certain ... - Ah ! voici mon papa ! - Papa, M. le marquis de N. qui soutient n'avoir pas payé sa note, mardi dernier, le soir en s'en allant ! Heureusement, vous étiez là, vous vous en souvenez, n'est-ce pas, mon papa ? Et le patron, averti par un signe : - Ah ! pour cela, monsieur le marquis, je suis désolé de vous contredire, et je le fais bien malgré moi ; mais vous savez que je n'ai pas pour habitude de me faire payer deux fois. Ma fille, d'ailleurs, est une petite luronne qui ne se trompe jamais à mon désavantage. - Morbleu ! voilà qui est trop fort, vous vous moquez de moi tous deux. - Écoutez, monsieur le marquis, puisque nous ne pouvons pas nous entendre, partageons la difficulté : vous donnerez neuf francs, juste la moitié de la somme que vous prétendez nous devoir ; mais je vous préviens que les garçons profiteront seuls de l'erreur ; vous ne pouvez pas me forcer à garder un argent qui ne m'est pas dû. - Allons, soit ! puisque vous paraissez tous deux aussi persuadés que je le suis moi-même ... C'est incroyable, j'aurais juré pourtant... Après tout, cela vous regarde. Voilà dix francs, dont un pour les garçons. Et le marquis s'éloignait là-dessus., et la bonne Henriette, réprimant à grand-peine une envie de rire, faisait un signe à Pierre. - Pierre, lui disait-elle, voilà un pourboire que vous donne M. le marquis ; vous le direz à vos camarades. Les dix francs glissaient à grand bruit dans l'urne de plaqué servant de tirelire, et le marquis était servi avec un redoublement de respect et de zèle. Voilà, me direz-vous peut-être, un maître de café très original à coup sûr, mais qui, de ce train-là, n'aura pas dû faire fortune. C'est ce que nous verrons bientôt ; mais disons tout de suite que cet excellent homme ne négligeait nullement ses affaires : il les entendait autrement que la plupart de ses confrères, voilà tout, et ne s'en trouvait pas plus mal. Cette méthode était, du reste, héréditaire dans sa famille, ainsi que la bonté dont elle procédait. On en jugera par ce qui va suivre. En 1789, le futur auteur des jours d'Henriette était un gamin de dix à douze ans. Son père, ancien maître d'hôtel du prince de Conti, tenait à Paris ce même café Valois, alors à peu près dépourvu de couleur politique et même locale. Parmi les habitués de la maison, se faisait remarquer, pour ses grandes manières, sa belle prestance et sa jambe de bois, le chevalier de Lautrec, branche cadette, ancien brigadier des armées du roi, chevalier de Malte, de Saint Louis et des Saints Maurice et Lazare. Déjà presque sexagénaire, le chevalier de Lautrec vivait modestement, mais convenablement, de sa pension de retraite. Cadet de sa branche, il connaissait à peine ses aînés, allait rarement dans le monde, et faisait ses galeries du Palais-Royal et du café Valois ; esprit très cultivé, du reste, et lecteur assidu de tous les journaux. Privé tout à coup de sa pension, de quoi vécut le chevalier de Lautrec pendant toute une époque où il était si malaisé de vivre et si facile de mourir ? C'est ce que l'on n'a jamais su. Voici pourtant de quoi j1eter un demi-jour sur ce mystère : Un matin, ayant fait, comme d'ordinaire, au café Valois, un très modeste déjeuner à la fourchette, le chevalier de Lautrec se leva de table, causa en toute liberté d'esprit avec la dame de comptoir, aïeule de notre Henriette, fit son petit salut d'un clignement d'œil au patron, et sortit majestueusement, sans toucher un mot de sa carte. Le lendemain, il agit de même, et le surlendemain, et les jours, et les mois, et les années suivantes, sans qu'une seule fois le maître de l'établissement reçût de lui une explication quelconque, ni songeât même à lui en demander aucune. Seulement, quelques jours après cette belle sortie, le chevalier dit négligemment à son hôte, en désignant du regard le petit garçon : - Voilà un jeune gaillard qui ne fait pas grand-chose avec ces collèges fermés, vous devriez m'envoyer çà tous les jours, entre une heure et quatre, je lui apprendrais les mathématiques élémentaires et l'anglais, que je parle assez couramment ; cela ne pourrait pas lui nuire s'il doit un jour vous succéder ; et puis, moi, je n'ai rien à faire, et ces leçons me distrairaient un peu. - Monsieur le chevalier est vraiment mille fois trop bon : ce qu'il nous propose serait en ce temps-ci un service impayable ; mais nous n'oserions pas abuser à ce point ... - Puisque je vous dis que c'est à moi que vous rendriez service, interrompit le chevalier. Et sa voix était si peu ferme en dépit de ses yeux pleins d'autorité, que le digne limonadier, vraiment bien né pour apprécier ce contraste, faillit lui pousser son fils dans les bras. - Monsieur le chevalier, dit-il, vous nous comblez. Mon fils vous appartient, ainsi que moi et toute ma maison, aujourd'hui, demain et toujours. Le 7 décembre 1817, à onze heures du matin, c'est-à-dire vingt-six ans jour pour jour, et heure pour heure, après cette conversation, qui eut ses suites naturelles, le chevalier de Lautrec, alors âgé de soixante-cinq ans, entra comme d'ordinaire au café Valois. L'ancien hôte de ce café était mort depuis environ cinq ans ; son fils lui avait succédé. Le chevalier, quand il eut déjeuné, et de bon appétit, demanda simplement sa note, en parcourant le Drapeau blanc. Le patron ne sourcilla pas ; il échangea quelques mots avec sa jeune femme, et, dix minutes après, le chevalier recevait acquittée une note de seize mille neuf cent quatre-vingts francs pour huit mille quatre cent-quatre-vingt-dix déjeuners, cotés à deux francs l'un dans l'autre. Le vieux gentilhomme jeta un coup d'œil sur le total, ouvrit son portefeuille, en tira la somme en billets de banque et la remit au garçon avec la carte, en lui disant de garder la monnaie, qui se montait juste à cinq cent vingt francs. Il se leva ensuite, se sentant plus léger vraisemblablement, mais sans que rien y parût à son air ; il s'approcha du comptoir, suivant son antique habitude, causa quelques instants avec l'hôtesse, et puis se dirigea lentement vers la porte. Là, comme le cafetier, serviette sous le bras, se rangeait respectueusement, il lui prit gravement la main et la serra avec effusion dans les deux siennes. La petite scène muette que nous venons de raconter n'avait pas échappé au marquis de Rivarol, qui rentrait, à ce moment même, après avoir réglé sa montre au fameux cadran du Palais-Royal. (…) Vivement intrigué par ce qu'il avait vu, et l'attribuant justement à des circonstances très particulières, il s'y prit de tant de façons, qu'il ne quitta que bien et dûment renseigné la très bonne, très naïve et un peu vaine épouse du patron. C'est le marquis lui-même qui, en 1834, m'a raconté cette histoire réconfortante. Le chevalier de Lautrec, à la Restauration, se trouvant héritier de l'un de ses frères, mort tout récemment à Coblentz, avait eu sa petite part du milliard de l'indemnité. Bien qu'assez rondelette, la somme avait passé presque tout entière à solder un arriéré très considérable et très arriéré ; mais, grâce à sa pension qui lui fut rendue, il put achever ses jours dans une douce aisance, et toujours fidèle au café Valois, dont il contribua à faire la fortune, comme nous allons l'expliquer. On a déjà pu voir, dans le patron de cette maison hospitalière, un créancier comme il s'en trouve peu aujourd'hui, et même en tout temps. Plusieurs traits aussi beaux que celui qui précède ont honoré la vie de ce brave homme, sans autrement nuire à ses intérêts. Ce limonadier de la vieille roche n'obligeait pas indifféremment tout le monde : il avait à la fois le tact de l'esprit et celui du cœur. (…) Avec le chevalier de Lautrec, il rentra en effet dans le principal de son dû, et, quant aux intérêts, dont il ne fut pas question, il en avait reçut plus que l'équivalent dans les leçons d'un si bon maître, en fait d'anglais, d'arithmétique, et surtout de bons sentiments. Il y a plus, c'est qu'à tout ce noble commerce le café Valois dut bientôt une clientèle aussi distinguée que choisie. Il prit alors un caractère de plus en plus original, avantage considérable, question presque vitale pour un établissement de ce genre à l'époque dont nous parlons. Le marquis de Rivarol, en effet, n'était pas homme à laisser échapper une si belle occasion d'être indiscret par charité, et, comme il avait des relations très étendues et très intimes parmi les royalistes de la veille et ceux du lendemain, il put, en propageant cette anecdote et quelques autres, servir les intérêts de son café de prédilection. Grâce à lui, le maître de la maison devint une sorte de curiosité, et cela à tel point, que le digne jeune homme, en fin de compte, en était presque importuné ; d'autant mieux qu'on attribuait à la ferveur de ses convictions politiques, lesquelles étaient en réalité aussi vagues que modérées, ce qui n'avait été chez lui que délicatesse native et de tradition paternelle. Bon gré mal gré, cependant, il s'en trouva on ne peut mieux : tandis que le café Lemblin devenait le point de jonction des officiers réformés ou en demi-solde, et de quelques républicains et libéraux n'appartenant pas à l'armée, les voltigeurs de Louis XV et la jeune garde du corps adoptèrent le café Valois. |

|