|

Hoy publicamos cuatro

clichés, dos de los cuales reproducen obras de arte del siglo XV y, los

otros dos, obras de nuestros días.

Los dos cuadros del siglo

XV son obra de Giovanni da Fiesole, el famoso Fra Angélico, y

representan la Anunciación de la Virgen y Santo Domingo en oración,

respectivamente.

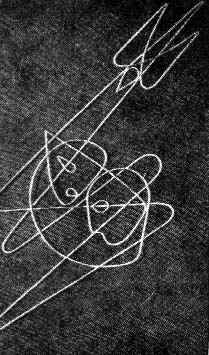

La obra de metal es del

artista Hermann Breucker, y también tiene como tema la

Anunciación. La escultura de Albert Wider, otro artista

contemporáneo, representa a San Benito, patriarca de los monjes de

Occidente.

* * *

Dado que nuestra sección

es eminentemente comparativa, entremos en [la] materia comparando las

dos anunciaciones. Dado que nuestra sección

es eminentemente comparativa, entremos en [la] materia comparando las

dos anunciaciones.

La famosa escena de la

aparición del Arcángel San Gabriel a la Virgen fue una hora de gracia

para la humanidad. Se abrió el cielo que la culpa de Adán había cerrado,

y de él un espíritu de luz y pureza descendió, trayendo consigo un

mensaje de reconciliación y paz. Este mensaje estaba dirigido a la más

bella, noble, gentil y bondadosa criatura nacida de la raza de Adán. Una

vez presentes las dos personas, se estableció un diálogo. Sabemos por el

Evangelio cuál era la elevación y la inefable sencillez de las palabras

pronunciadas en aquel momento. Al tratar un tema así, la tarea del

artista consiste en expresar en los rostros, las actitudes, los gestos,

la atmósfera, los colores y las formas, los valores morales del

incomparable acontecimiento.

Si

tuviéramos impresión en colores [N.C.: “Catolicismo” era impreso

entonces en blanco y negro], nuestros lectores podrían sentir mejor

cuanto Giovanni da Fiesole fue feliz en este objetivo. La nobleza propia

de la naturaleza angélica, su luz, su fortaleza delicada y totalmente

espiritual, su inteligencia y su pureza, se reflejan admirablemente en

la figura tan expresiva de San Gabriel. Nuestra Señora es menos etérea,

menos ligera, menos impalpable, casi se podría decir. Y con razón,

porque es una criatura humana. Sin embargo, hay algo angelical en toda

la compostura de la Reina de los Ángeles. Y su fisonomía supera en

espiritualidad, nobleza y candor a la del propio emisario celestial.

Habiendo descrito así a cada uno de los personajes, consideremos la

actitud de uno y otro. El Ángel es superior a la Virgen por naturaleza.

Pero la Virgen es superior al Ángel por su santidad, y por su

incomparable vocación de Madre de Dios. De ahí la alta dignidad que

expresan tanto la Virgen como el Ángel, y también la veneración

recíproca con la que se hablan. Pero esta actitud tiene otra razón más

profunda. Dios, que es invisible, manifiesta su presencia en la luz

sobrenatural que parece irradiar de ambos personajes y comunica a toda

la naturaleza el esplendor de una alegría pura, tranquila y virginal.

Casi se siente la temperatura más suave, la brisa más ligera y

aromática, la alegría que impregna todo el ambiente. ¿Cómo pintar mejor

un momento de gracia? Con un profundo sentido de las cosas, Fra Angélico

supo encontrar las líneas y los colores necesarios para expresar todo el

contenido teológico y moral del mil veces famoso episodio evangélico.

Pero su cuadro es más que eso: vale por una predicación, porque forma,

eleva y anima hacia el bien a quienes la contemplan. Si

tuviéramos impresión en colores [N.C.: “Catolicismo” era impreso

entonces en blanco y negro], nuestros lectores podrían sentir mejor

cuanto Giovanni da Fiesole fue feliz en este objetivo. La nobleza propia

de la naturaleza angélica, su luz, su fortaleza delicada y totalmente

espiritual, su inteligencia y su pureza, se reflejan admirablemente en

la figura tan expresiva de San Gabriel. Nuestra Señora es menos etérea,

menos ligera, menos impalpable, casi se podría decir. Y con razón,

porque es una criatura humana. Sin embargo, hay algo angelical en toda

la compostura de la Reina de los Ángeles. Y su fisonomía supera en

espiritualidad, nobleza y candor a la del propio emisario celestial.

Habiendo descrito así a cada uno de los personajes, consideremos la

actitud de uno y otro. El Ángel es superior a la Virgen por naturaleza.

Pero la Virgen es superior al Ángel por su santidad, y por su

incomparable vocación de Madre de Dios. De ahí la alta dignidad que

expresan tanto la Virgen como el Ángel, y también la veneración

recíproca con la que se hablan. Pero esta actitud tiene otra razón más

profunda. Dios, que es invisible, manifiesta su presencia en la luz

sobrenatural que parece irradiar de ambos personajes y comunica a toda

la naturaleza el esplendor de una alegría pura, tranquila y virginal.

Casi se siente la temperatura más suave, la brisa más ligera y

aromática, la alegría que impregna todo el ambiente. ¿Cómo pintar mejor

un momento de gracia? Con un profundo sentido de las cosas, Fra Angélico

supo encontrar las líneas y los colores necesarios para expresar todo el

contenido teológico y moral del mil veces famoso episodio evangélico.

Pero su cuadro es más que eso: vale por una predicación, porque forma,

eleva y anima hacia el bien a quienes la contemplan.

Antítesis chillona de

todo esto es la Anunciación moderna. Si un débil mental o un enfermo con

mucha fiebre divagara sobre la Anunciación, tal vez la concebiría así.

La extravagancia en extremo, la falta de los valores más rudimentarios,

la ausencia de toda expresión, ya no digamos elevada o sobrenatural,

sino simplemente equilibrada y sana, todo en fin se combina para hacer

de la obra moderna la antítesis brutal y chocante de la pintura del

siglo XV. Esta es una maravilla de la espiritualidad y la fe. La otra es

el producto de una mentalidad que sólo puede ver la materia, de una

psicología cerrada a lo sobrenatural, de un temperamento que se complace

en horizontes sin belleza, sin nobleza, sin nada de lo que es para la

alma luz, oxígeno, vida, esperanza de eternidad.

En su discurso del 24 de

mayo de 1953, el Santo Padre definió el llamado espíritu moderno como “el

pensamiento materialista trasladado a la acción”. El arte del que

tenemos aquí una muestra es el pensamiento materialista transpuesto en

arte.

* * *

Consideremos ahora el

cuadro que representa a Santo Domingo. Los elementos espirituales, en el

traslucen admirablemente. Es más un retrato del alma que del cuerpo. El

esfuerzo del pensamiento, es decir, la aplicación a la lectura, la

tensión serena pero fuerte del trabajo intelectual, la expresión

fisonómica de quien comprende y se deleita en ello, todo en fin se

expresa aquí con una discreción, una intensidad, una veracidad sin

igual. Y aún hay otros rasgos del alma que brillan: el ánimo y el vigor

del espíritu juvenil, el equilibrio, el candor, la piedad y la templanza

del perfecto religioso. Frente a esta otra obra maestra del siglo XV,

consideremos la estatua en el siglo XX. Ciertamente, tal comparación

muestra diferencias considerables, derivadas de varios factores: a) los

recursos de la pintura y la escultura son diferentes; b) los talentos y

temperamentos de los artistas también son distintos; c) finalmente, el

espíritu de los dos personajes, Santo Domingo y San Benito, tampoco es

el mismo. Pero ¿hay un choque, una oposición, un contraste violento? En

absoluto. ¿Es la escultura de A. Wider digna de los reproches que

hicimos a la obra de H. Breucker? No. Consideremos ahora el

cuadro que representa a Santo Domingo. Los elementos espirituales, en el

traslucen admirablemente. Es más un retrato del alma que del cuerpo. El

esfuerzo del pensamiento, es decir, la aplicación a la lectura, la

tensión serena pero fuerte del trabajo intelectual, la expresión

fisonómica de quien comprende y se deleita en ello, todo en fin se

expresa aquí con una discreción, una intensidad, una veracidad sin

igual. Y aún hay otros rasgos del alma que brillan: el ánimo y el vigor

del espíritu juvenil, el equilibrio, el candor, la piedad y la templanza

del perfecto religioso. Frente a esta otra obra maestra del siglo XV,

consideremos la estatua en el siglo XX. Ciertamente, tal comparación

muestra diferencias considerables, derivadas de varios factores: a) los

recursos de la pintura y la escultura son diferentes; b) los talentos y

temperamentos de los artistas también son distintos; c) finalmente, el

espíritu de los dos personajes, Santo Domingo y San Benito, tampoco es

el mismo. Pero ¿hay un choque, una oposición, un contraste violento? En

absoluto. ¿Es la escultura de A. Wider digna de los reproches que

hicimos a la obra de H. Breucker? No.

Por el contrario, esa

estatua expresa con gran propiedad, precisión y fuerza la idea que se

puede tener del Patriarca de los Monjes de Occidente: modelo de

gravedad, de austeridad, de tranquilidad varonil, de profundo

recogimiento, de elevada sabiduría. Nadie puede negar que esta escultura

responde satisfactoriamente a las exigencias de un arte auténtico y de

una piedad ortodoxa y equilibrada.

* * *

¿Estamos en contra de lo

“moderno”? Por esta palabra se entiende lo que no sólo es propio sino

típico de nuestra época, algo que: a) es inherente a ella; b) la

distingue del pasado; c) la distinguirá del futuro. Ahora, en materia de

arte —y en muchas otras— una hábil, pertinaz y omnímoda propaganda está

inculcando cada vez más un cierto espíritu de materialismo, de

sensualidad, de delirante extravagancia. El estilo animado por este

espíritu preside la construcción o reconstrucción de ciudades enteras,

marca en todo el mundo el aspecto exterior y la decoración interior de

la mayoría de los nuevos edificios de gran, mediana o incluso pequeña

importancia, exhibe sus producciones en las exposiciones universales de

arte, etc., etc. Contra esto, el “hombre de la calle” contemporáneo

reacciona instintivamente, pero con ligereza. De modo que este espíritu

ya es o va camino de ser el estilo de nuestro siglo, por lo que se

diferencia de los anteriores y, si Dios quiere, de los posteriores. Si a

esto y sólo a esto se le llama moderno, si ser moderno es aceptar la

marca, el estigma del materialismo, no sólo del materialismo burdo,

sino del materialismo “moderado” con todos sus colores y matices,

entonces es innegable que somos antimodernos por ser católicos. ¿Estamos en contra de lo

“moderno”? Por esta palabra se entiende lo que no sólo es propio sino

típico de nuestra época, algo que: a) es inherente a ella; b) la

distingue del pasado; c) la distinguirá del futuro. Ahora, en materia de

arte —y en muchas otras— una hábil, pertinaz y omnímoda propaganda está

inculcando cada vez más un cierto espíritu de materialismo, de

sensualidad, de delirante extravagancia. El estilo animado por este

espíritu preside la construcción o reconstrucción de ciudades enteras,

marca en todo el mundo el aspecto exterior y la decoración interior de

la mayoría de los nuevos edificios de gran, mediana o incluso pequeña

importancia, exhibe sus producciones en las exposiciones universales de

arte, etc., etc. Contra esto, el “hombre de la calle” contemporáneo

reacciona instintivamente, pero con ligereza. De modo que este espíritu

ya es o va camino de ser el estilo de nuestro siglo, por lo que se

diferencia de los anteriores y, si Dios quiere, de los posteriores. Si a

esto y sólo a esto se le llama moderno, si ser moderno es aceptar la

marca, el estigma del materialismo, no sólo del materialismo burdo,

sino del materialismo “moderado” con todos sus colores y matices,

entonces es innegable que somos antimodernos por ser católicos.

Pero si se tiene en

cuenta que, al margen de esta pésima corriente, nuestro siglo tiene

artistas animados por otro espíritu, y si se entiende que todo lo que es

contemporáneo, sea cual sea su inspiración, es moderno, no podemos ser

antimodernos porque no somos idiotas. Pues otro calificativo no

merecería quien, en el océano de la producción cultural del siglo XX,

juzgara preconcebidamente malo, indistintamente malo, lo creado por los

hijos de la luz y las obras en las que se aprecia la influencia del

espíritu neopagano, es decir, del espíritu de las tinieblas.

* * *

De estas dos acepciones

de “moderno”, ¿cuál es la más verdadera? Es un problema de palabras. Sin

embargo, una cosa es positiva: si el estilo materialista no debe

llamarse “moderno”, hay que darle otro nombre, porque todavía no ha

aparecido. Y esta denominación debe tener en cuenta que la corriente

“moderna” contiene no sólo los ingredientes materialistas de los que

hemos hablado, sino también los elementos gnósticos y satanistas de que

tan bien ha tratado nuestro brillante colaborador Cunha Alvarenga.

Dar un nombre a esta

corriente es una tarea interesante, para la que invitamos la sagacidad

de nuestros lectores.

Sin embargo, lo más

urgente no es esto. El “hombre de la calle” del siglo XX aún no se ha

adherido a lo “moderno” en el fondo de su alma. Preservémosle de esta

desgracia. Así seremos “modernos” en el sentido de que actuaremos de

acuerdo con los problemas y peligros de nuestro siglo.

Es lo que intentamos

hacer en este periódico, entre el estruendo de muchos aplausos y el

gruñido sordo y furioso de algunos odios, pero seguros, en todo caso, de

cumplir con un deber sagrado.

|