|

Plinio Corrêa de Oliveira

Grandes metas, inmensos medios, para la restauración del orden social cristiano

|

|

|

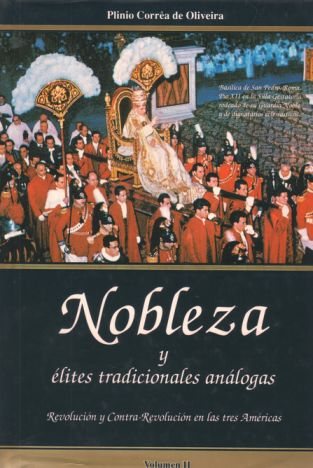

Palacio Pallavicini, en Roma A pocos pasos del Quirinal (el palacio del gobierno italiano), en el palacio de la Princesa Pallavicini, "los más bellos nombres de la aristocracia romana" se reunieron el 30 de octubre 1993, en torno al libro del profesor Plinio Corrêa de Oliveira "Nobleza y élites tradicionales análogas". La Convención Internacional, a la cual asistió el Cardenal Alfons M. Stickler S.D.B., fue presidida por el Archiduque Martín de Austria y por el Presidente del Cuerpo de la Nobleza italiana, el Duque Giovan Pietro Caffarelli. Un evento que repercutió profundamente en toda Italia.

El Cardeal Alfons Maria Stickler S.D.B. dirige la palabra durante la presentación del último libro del "Cruzado del siglo XX" Discurso del profesor Plinio Corrêa de Oliveira para la presentación de "Nobleza y élites tradicionales análogas" en Roma La I Guerra Mundial trajo como uno de ros resultados más importantes, si bien que no de los más notados, una transformación, por no decir una Revolución fundamental, no sólo en el campo político y económico, sino también en lo que se refiere a la mentalidad, usos y costumbres en vigor antes de la I Guerra Mundial. En otros términos, mucho de lo que se tenía como esencial, elevado, sublime, quizá intangible antes del conflicto, fue, sin pena alguna, banido por el viento de los acontecimientos y sustituído por otros usos, costumbres y mentalidades que estaban exactamente en el polo opuesto. Fenómeno análogo se dio después de la II Guerra Mundial. De tal manera que se puede decir que las dos grandes guerras del siglo XX, y quiera Dios que nos quedemos con estas dos solamente y no sobrevenga una tercera antes de que termine esta conturbada centuria, fueron dos grandes revoluciones. Es deber de justicia decir que en sus catorce alocuciones al Patriciado y a la Nobleza romana, Pío XII procuró atenuar los efectos de esas revoluciones, por medio de directrices de admirable sabiduría. Específicamente respecto a la segunda posguerra, decía el Pontífice: “Esta vez la obra de restauración es incomparablemente más vasta, delicada y compleja (que en la primera posguerra). No se trata de reintegrar a la normalidad a una sola nación: se puede decir que el mundo entero ha de ser reedificado; el orden universal debe ser restablecido. Orden material, orden intelectual, orden moral, orden social, orden internacional: todo hay que rehacerlo y volverlo a poner en movimiento regular y constante. Esta tranquilidad en el orden que es la paz, la única paz verdadera, sólo puede renacer y perdurar con la condición de hacer reposar la sociedad humana sobre Cristo, para recoger, recapitular y reunir todo en Él.” (Alocución del 14 de enero de 1945) Así, quien lee los documentos del Pontífice, percibe sin esfuerzo que tra-taba en su mente de oponer a esa inmensa Revolución lo contrario de ella, o sea, una Contra-Revolución. Una Contra‑Revolución que salvase de la ruina tantas tradiciones y que proporcionase a tantas otras —que todavía tenían razón de ser, pero que se habían venido abajo,— la posibilidad de reerguirse y recobrar la vida. Evidentemente, había quien supusiese que por dirigirse solamente a las clases de los nobles y de las élites análogas, el autor de las alocuciones contase exclusivamente con éstas para tal obra. Talvez juzgasen los que así pensaban, que sólo ellas eran capaces de comprender, amar y defender esas tradiciones, de las cuales eran específicamente portadoras. En realidad, se ve que Pío XII conclama especialmente a esas élites para tan grande misión. Lo que se explica, por ser ellas la garantía de la perennidad de los valores que, al entender del Pontífice, no debería haberse interrumpido. Es preciso hacer notar toda la amplitud de la colaboración por él deseada a este respecto. O sea, tal colaboración no la pedía solamente a los miembros de esa élite que continuaban poseyendo bienes suficientes para irradiar todo aquel prestigio que les venía del pasado y que, con eso, pusiesen al servicio de esa Contra-Revolución toda la fuerza de impacto con que se podría contar. Es evidente que de la Nobleza y del Patriciado, el Pontífice esperaba todavía más. Contaba él también —y de forma muy marcada— con las personas de esa clase social que, arruinadas por los infortunios de la guerra, no disponían ya de los recursos materiales para ejercer su influencia. A tales personas, portadoras de un gran nombre, aunque estuviesen reducidas por las necesidades económicas a una situación disminuída y muchas veces estridentemente chocante, les cabía dar a los pueblos el ejemplo precioso de lo que es en esencia una verdadera nobleza y lo mejor que de ella se puede esperar. Es decir, el ejemplo de virtud, grandeza de alma y dignidad moral que pueden permanecer intactos en un noble e irradiar sobre las otras clases sociales, incluso cuando haya sido abandonado por los bienes materiales. Pero, es preciso ir más allá. Pío XII contaba manifiestamente con el conjunto del cuerpo social no solamente para salvar a las élites todavía existentes y las tradiciones de que eran portadoras, sino también para que nuevas élites brotasen al lado de las primeras. A éstas, ante nuevas situaciones y animadas por un espíritu verdaderamente católico, les cabía dar origen a nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de poder. Esto sin destruir o contradecir en nada el pasado, sino completándolo cuando fuese necesario. Sería razonable que, para una finalidad tan alta, Pío XII pensase en fundar algún tipo de asociación o institución particular, a la cual pidiese un esfuerzo nuevo para circunstancias nuevas. Algo a ejemplo del famoso Pensionado de Saint-Cyr, creado por la Marquesa de Maintenon, esposa morganática de Luis XIV, en socorro de las numerosísimas jóvenes de la aristocracia, cuyos padres habían caído en la pobreza. Pero también es obvio que no era principalmente en esto donde el Papa Pacelli colocaba lo mejor de sus esperanzas. El Pontífice, a pesar de colocarse en algún sentido como abogado de un cierto pasado de cara a situaciones nuevas que aparecían, tenía la esperanza de pleitear, en toda la medida de lo cabible, la causa de la tradición y de la nobleza. Por lo tanto, sus palabras tienen el valor de un incitamiento cálido, de un deseo ardiente, de una directriz precisa. En estas condiciones, nos podemos preguntar con qué más contaba Pío XII. La respuesta es fácil: Pío XII, si bien que estimaba las asociaciones especialmente organizadas con fines beneméritos (el estímulo que dio a la Acción Católica o a las Congregaciones Marianas en la Constitución Apostólica "Bis seculari Diae" lo deja ver claramente), contaba también con otros recursos. ¿Cuáles? Con la sociedad considerada como un todo. Considerada como un gran cuerpo constituido no solamente por las instituciones y sociedades menores que la integran, sino también por la multitud de los individuos que, desarroIlando una acción meramente personal en favor del bien común, forman una fuerza social de primer orden. Se tiene la impresión de que, según el pensamiento del Pontífice, sin la colaboración del conjunto del cuerpo social no hay, en esta materia, éxito posible. Esto nos coloca bien lejos de la situación de servidumbre en que tantas veces las máquinas de publicidad moderna lanzan a los pueblos y a las naciones, y se sobreponen a las organizaciones por así decirlo autóctonas a las cuales toca ejercer sobre la sociedad una verdadera influencia. Me refiero especialmente a los mass-media. Sin el "placet" del conjunto de los órganos de publicidad o por lo menos de los principales de entre ellos, es casi imposible obtener hoy en día el éxito de una causa. De manera que, por más que se hable de democracia, acaba siendo verdad que en nuestras sociedades llamadas democráticas el poder decisorio queda casi siempre en las manos de los mandarins, señores de los medios de comunicación. Pío XII podría fácil y cómodamente apelar a ellos, que atenderían sus ruegos. O por lo menos simularían hacerlo. Como es natural, él deseaba la colaboración efectiva de los medios de comunicación y en varios puntos la obtuvo. Pero, en sus alocuciones al Patriciado y a la Nobleza romana, los mass-media no figuran como elemento esencial del cuadro de una sociedad ideal. Probablemente por estar en la esencia de estos mandarines la tentación permanente de ser inauténticos y, como se sabe, a las tentaciones permanentes de enveredar por la inautenticidad, muchas y muchas veces no resiste la debiIidad humana. Entonces, ¿cuál es ese poder con el que Pío XII contaba? Era antes de todo y evidentemente el poder de Dios Todo-poderoso. Era aquel Poder que en el Puente Milvia dio la victoria a Costantino y en Lepanto a D. Juan de Austria, para no mencionar sino dos ejemplos históricos muy señalados. En realidad, de la enseñanza de Pío XII se desprende que, si individualmente cada católico que las oyese procurase cumplir su deber trabajando con la intención de aplicar estas enseñanzas y, especialmente en su campo de acción personal, podría resultar de ahí una fuerza de impacto global, de gran potencia. En fin, debemos ver sobre todo en esas alocuciones el empeño del Pontífice en que cada cual oriente sus aspiraciones ideales al unísono con él, que cada cual trabaje y concentre sus esfuerzos principalmente en su campo de acción inmediato. Es decir, junto a aquellos con quien convive en el hogar y en el ejercicio de su profesión. Si todos los católicos ufanos de poder sentirse colaboradores del Papa en esto que es indiscutiblemente una gran cruzada, quizá la cruzada del siglo XX, trabajasen con ahinco, por encima de todas las organizaciones y de todas las coaliciones, la victoria se afirmaría. La victoria de las grandes causas no se consigue tanto por los grandes ejércitos como por la acción individual de las grandes multitudes imbuídas de grandes ideales y dispuestas a todos los sacrificios para vencer. “En una sociedad adelantada como la nuestra, que deberá ser restaurada, reordenada, después del gran cataclismo, la función de dirigente es muy variada: dirigente es el hombre de Estado, de gobierno, el hombre político; dirigente es el obrero que, sin recurrir a la violencia, a las amenazas o a la propaganda insidiosa, sino por su propia valía, ha sabido adquirir autoridad y crédito en su círculo; son dirigentes, cada uno en su campo, el ingeniero y el juris-consulto, el diplomático y el economista, sin los cuales el mundo material, social, internacional, iria a la deriva; son dirigentes el profesor universitario, el orador; el escritor, que tienen por objetivo formar y guiar los espíritus; dirigente es el oficial que infunde en el ánimo de sus soldados el sentido del deber, del servicio, del sacrificio; dirigente es el médico en el ejercicio de su misión bienhechora; dirigente es el sacerdote que indica a las almas el sentiero de la luz y de la salvación, prestándoles los auxilios necesarios para caminar y avanzar con seguridad.” (Pío XII, Alocución al Patriciado y a la Nobleza romana, el 14 de enero de 1945) Me parece importante realzarlo, pues son excesivamente numerosos en nuestros días los que, para concentrar toda su existencia en los tranquilos y despreocupados confines de las conveniencias personales y juzgarse exentos de cualquier obligación para con las grandes causas, alegan cómodamente que la acción individual está reducida a la inocuidad, en este nuestro siglo de enormes masas humanas aglomeradas en las concentraciones urbanas de porte babilónico, o, si bien que esparcidas en las inmensidades de los campos, de los mares y de los aires, quedan continuamente sujetas a las manipulaciones psicológicas e ideológicas de los medios de comunicación que parecen hechos para cubrir con su influencia distancias infinitas y abarcar multitudes incontables. Deseo acentuar esto a fin de que a nadie le quede pretexto para no hacer nada, alegando su impotencia personal, las dimensiones microscópicas de su influencia individual y en consecuencia la inutilidad de todo su esfuerzo. Que cada uno, desde el mayor hasta el menor, no ahorre ningún esfuerzo en el sentido indicado por el Pontífice y la victoria estará asegurada. Es este el pensamiento central de Pío XII y, por eso, muy lejos de querer desalentar los esfuerzos de las asociaciones y grupos sociales deseosos de promover tan considerable bien y capaces de ayudar eficazmente para llevar a cabo la ingente tarea común, quería que a estos grupos no les faltase esta inmensa colaboración de todos los que son sensibles a las enseñanzas de Pío XII, pues representan una fuerza gigantesca. Para medir esta fuerza, quiero acabar recordando unas palabras históricas por demás conocidas. Cuando caminaba para su apogeo el poder napoleónico en Italia, uno de los generales del joven corso le preguntó cual era el grado de importacia que correspondía al trato que debería dispensar al Papa entonces reinante. La respuesta de Bonaparte fue rápida y fulminante: "Trátelo como a un general que tenga a sus órdenes imponentes ejércitos". Para el sagaz Napoleón el encanecido ocupante del Trono de San Pedro, que a los ojos de muchos parecía no poder sino lo que pueden muchos viejos, era una potencia. ¿Por qué? Porque una multitud incontable de personas aparentemente sin influencia, sin importancia, sin capacidad, sin fuerza de impacto individual, en él reconocía sin embargo al Vicario de Cristo y estaba dispuesta a hacer todo por él. Esta coalición de fieles aparentemente sin valía. atemorizaba al hombre delante del cual, entretanto, se estremecían los reyes de la tierra. Un análisis histórico bien hecho mostrará que una de las causas por las cuales Napoleón, después de Waterloo se sintió aislado y cayó, fue porque a su lado no estaba el "General" que tenía a sus órdenes el ejército invisible pero temible de la multitud de los que son pequeños a los ojos de los hombres, mas cuya oración y cuyos sacrifícios todo pueden a los pies del trono de Dios. Es decir, la Iglesia dejó de ver con buenos ojos al aparente vencedor de Europa. En torno de él, no se veían ya las incontables simpatías de los hombres de mentalidad simple y honesta, que en determinado momento habían esperado que él fuese el restaurador de los derechos de la Iglesia, de entre los escombros a que la Revolución Francesa quiso impíamente reducirla; de aquellos que habían esperado que su espada fuese el gladio de tantas legitimidades abatidas, sea en la esfera de los derechos públicos,sea en la de los derechos individuales; que, viéndole pedir a Pío VII que lo coronase en Notre Dame, tanto se llenaron de esperanza de que ese gesto representase el reconocimiento del origen divino del Poder, que no repararon demasiado cómo Napoleón no consintió que el Papa le ciñese la frente con la diadema imperial, sino que la retiró de sus manos para coronarse orgullosamente a sí mismo, negando el poder que en apariencia é1 iba a restaurar. Otro dicho célebre ilustró el abandono a que el tirano se había reducido a sí mismo, con su política religiosa ambigua, cuando no declaradamente anti-religiosa. Se cuenta que, mientras las tropas de Bonaparte caminaban victoriosamente en dirección a Moscú, un oficial ruso, enviado especial de Alejandro I, le pidió audiencia. A lo largo de las negociaciones, llegó la hora del almuerzo y Bonaparte convidó a su mesa al delegado del Zar de todas las Rusias. Durante la refección, la conversación incidió sobre el número de edificios religiosos que, por el camino, el monarca invasor había notado en suelo ruso. Queriendo atribuir a ese pretendido exceso de religiosidad la debilidad de la resistencia rusa, Napoleón le preguntó si Rusia era, del territorio europeo, la nación que más había gastado en edificios religiosos. Con vivacidad, el enviado de Alejandro I le respondió: "No, Sire, también España". Ahora bien, precisamente en aquel momento histórico, el heroísmo de los católicos de la Península Ibérica estaba inflingiendo a los mejores generales de Napoleón, una serie de derrotas vejatorias sin precedentes hasta el momento. Comprendiendo la alusión y el alcance militar admirable del fervor religoso ibérico, el corso prefirió callarse. Poco después, sobrevino el incendio de Moscú y la retirada de Rusia fue para Napoleón una necesidad ineludible. Es posible que en medio de las aflicciones de Waterloo, Napoleón se haya acordado de todo lo que le faltaba para vencer y haya comprendido más que nunca la importancia del factor religioso, incluso frente a los más poderosos generales. Si la carencia de este factor tanto debilita, la presencia de él puede construir todavía más. Este es el poder de las multitudes de fieles que llevan al éxito las obras de los Papas cuando, movidas por el soplo del Espítitu Santo, se sienten capaces de aquello que Camões titulaba con formidable belleza de expresión "cristianos atrevimientos" (Lusíadas, VII, 14). Eran por cierto ese tipo de pensamientos los que llenaban de esperanza el corazón del Papa Pacelli, cuando pronunciaba sus famosas alocuciones al Patriciado y a la Nobleza romana. "Deus vult" exclamó en Clermont la voz unanime de los guerreros feudales hasta hacía poco indolentes ante el peligro musulmán que avanzaba. Pero la acción del Espíritu Santo, haciéndose sentir a través de la voz cargada de impresionantes inflexiones místicas del Bienaventurado Papa Urbano II encendió rapidamente en aquellos ánimos adormecidos las llamaradas sublimes de la combatividad de los cruzados y el curso de la historia mudó. La voz de Pío XII vibra todavía en sus alocuciones al Patriciado y a la Nobleza romana y he aquí porqué esas alocuciones, que no habían logrado sacudir la inercia de tantos católicos en los días en que fueron pronunciadas, parecen hoy admirablemente vivificadas por un reverdecimiento de gracias que lleva legiones siempre más numerosas de contemporáneos nuestros, a desear la restauración de una sociedad cristiana, jerárquica, en que reine la traquilidad del orden, en una atmósfera de paz en la cual se respeten para el bien común todas las jerarquías legítimas. Esto es lo que explica que, con renovado ardor por ese grandioso ideal, las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana estén, reeditadas en el libro cuyo lanzamiento hoy se opera, reviviendo días de eficacia y de gloria en áreas de civilización siempre mayores de nuestro mundo occidental. Portugal, España, el mundo iberoamericano, el mundo angloamericano, el mundo francoamericano, Francia, Africa del Sur son naciones en las que esas admirables alocuciones van circulando hoy, en las humildes páginas de este libro, con el mismo vigor y la misma fuerza de impacto que si hubiesen salido, apenas hace días, de los labios del gran Papa. Lo que despierta la esperanza de que en breve ocurra lo mismo en otros países como Inglaterra y Alemania y, como hoy ocurre en esta admirable Italia, la alegría y gloria del mundo entero, con los lanzamientos en Milán, Roma y Nápoles. Así quiera la Santísima Virgen dar realidad entera a los anhelos tan justos, tan oportunos, tan indispensables, del Papa Pacelli. |

|